LE MURA

Due cosettine sulle Mura (rinascimentali):

Un po’ di storia

Agli inizi del 1500 causa la ridotta sovranità territoriale e soprattutto per l’avvento di nuove armi da fuoco pesanti, Lucca cominciò seriamente a considerare la necessità di fornirsi di nuove mura di protezione.

Nel 1504, la Repubblica decreta la costruzione di nuove mura e istituisce “l’Offizio sopra le fortificazioni” che, nell’attesa dei progetti da redigere con criteri moderni, dà inizio a diversi lavori di fortificazione necessari (anche) alla protezione della città che, con le necessarie demolizioni delle vecchie mura, si sarebbe trovata sguarnita.

Solo nel 1544, con la demolizione di un primo tratto delle mura medioevali a SudEst della città iniziano veramente i lavori della nuova cerchia.

Nulla era lasciato al caso: mentre il Consiglio degli anziani decideva sui progetti, l’Offizio sulle fortificazioni comandava sui lavori avendo il potere di costringere a lavorare “uomini animali e carri se abitanti delle sei miglia, dei suburbi e delle Vicarie”.

Oltre alle Mura la Repubblica si attrezza per essere autosufficiente in fatto di armamenti: ha una fonderia per le armi, una fabbrica di salnitro ecc. e istituisce un corpo d’artiglieria composta da cento uomini particolarmente addestrati.

Alla direzione delle opere si succedettero diversi architetti e a volte fu lo stesso Offizio a dirigere i lavori.

Nel 1588 i disegni delle nuove Mura vengono inviati al Farnese che drasticamente dichiara che va rifatta tutta la cerchia e non solo il lato occidentale come indicato dal Consiglio e pertanto invia suoi disegni che prevedono la costruzione di baluardi a musone e varie altre modifiche.

Il 5 Aprile 1589 viene approvato il progetto del Farnese e si da inizio alla ristrutturazione di tutta la cerchia.

La costruzione probabilmente non avvenne in modo sequenziale ma, in base alle esigenze di sicurezza, si costruirono via via le le difese ritenute più urgenti; di ciò ne è prova la cronistoria della costruzione dei baluardi che furono eseguiti con la seguente progressione: dal 1555 al 1557 e dal 1563 al 1565 con un ulteriore intervento nel 1589 la piattaforma San Frediano; dal 1562 al 1565 e successivamente dal ’68 al ‘72 il baluardo Santa Maria, Dal 1590 al 1592 il baluardo Il Salvatore; dal 1591 al ’96 e dal 1605 al 1606 il Baluardo La libertà; dal 1592 al ’95 il baluardo San Martino; dal 1594 al ’97 con ripresa dal 1600 al 1602 e successivamente, contemporanea ad altri dal 1625 al 1642 il baluardo San Paolino; dal 1597 al 1600 e ripresa in contemporanea ad altri dal 1625 al 1642, il baluardo Santa Croce; dal 1600 al 1603 il baluardo San Colombano; dal 1600 al 1605 il baluardo San Regolo; dal 1608 al 1612 il Baluardo San Pietro; dal 1625 al 1642, in contemporanea con altri, il baluando San Donato.

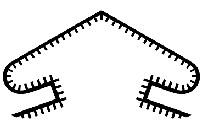

Il lungo periodo intercorso tra l’inizio e la fine dei lavori (dal 1544 al 1645) è evidente anche nel cambio di progettazione dei baluardi: da una semplice piattaforma (gli orecchioni sono stati aggiunti in epoca successiva) del baluardo San frediano (in realtà come detto, una piattaforma) si è passati alla forma a “picche” ma con orecchi a musone del baluardo Santa Maria (l’unico) per finire con la realizzazione degli orecchi rotondi dei baluardi successivi.

Riguardo all’impegno delle maestranze va chiarito che lo statuto del 1534 divideva la popolazione in tre classi: cittadini (gli abitanti della città), foretani (gli abitanti delle sei miglia) e forestieri (gli abitanti delle montagne); ma poiché i cittadini godevano di particolari privilegi, praticamente solo i foretani erano obbligati a prestare la propria opera a pena di gravi punizioni.

Le difese esterne

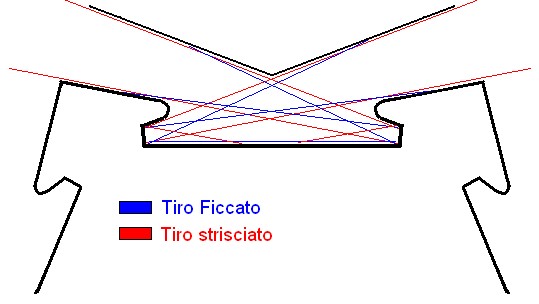

I baluardi, con la loro forma e posizione, consentivano di difendere egregiamente sia le porte (le parti più indifese), che le cortine (i lunghi tratti dritti tra un bastione e l’altro) dagli assalti dei nemici a piedi o a cavallo,

ma poco avrebbero potuto fare contro eventuali cannonate; per questo motivo nel 1513 il Consiglio decreta l’istituzione della tagliata mediante un radicale “tabula rasa” di alberi e costruzioni intorno alla città per una larghezza di oltre quattrocento metri (fino alle attuali svariate “via della tagliata”).

Subito sotto le Mura viene realizzato un grande scavo largo oltre trentacinque metri (la terra sarà utilizzata per il terrapieno) chiamato “fossato” al centro del quale scorre un canale “la cunetta” (che anche oggi si vede, ma che allora aveva una larghezza di otto metri) per consentire in caso di bisogno, tramite sistemi di chiuse e cateratte, di allagare l’intero fossato a formare una barriera difficilmente superabile.

Inoltre, per migliorare la protezione delle cortine, vennero realizzate dodici “lunette”; dei terrapieni a forma di “V” (uno per ogni cortina più uno davanti alla piattaforma San Frediano che presentandosi di piatto, poneva gli stessi problemi delle cortine).

Lo scopo era anche quello di presentare uno scudo inclinato che avrebbe deviato ed attutito le palle di cannone.

Come sono fatte

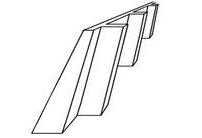

Di per se le mura non sono altro che un terrapieno, decisamente imponente e capace di sopportare le cannonate, sostenuto all’esterno dal muro di mattoni (camicia) ed all’interno da un poggio con scarpa naturale.

Per dare maggiore sostegno alla camicia in mattoni, venivano costruti ad una certa distanza l’uno dll’altro, dei barbacani di rinforzo.

Grande cura è stata posta nella costruzione della camicia; non solo sotto l’aspetto statico, ma anche per quanto riguarda il gusto estetico grazie alle modanature in pietra degli zoccoli e dei cordoni sommitali

Notevoli poi erano gli accorgimenti adottati per consentire la difesa da parte delle truppe mediante la realizzazione di depositi, sale d’armi, camminamenti, postazioni dei cannoni, garitte di guardia, alberatura (che oltre a proteggere dalla calura avrebbe protetto da eventuali frecce incendiarie) ecc.

Anche sulle Mura ho realizzato un opuscolo in cui espongo tutti gli aspetti che le riguardano (storia, difese esterne, modalità costruttive, organizzazione militare, allarme alla città…) premettendo alla quarantina di paragrafi di cui è composto, un sonetto in vernacolo lucchese.

Purtroppo, come al solito, senza lilleri non si lallera e il volume rimane a marcire in un cassetto in attesa di trovare i soldi per la stampa.